وظلمُ ذوي القربى… – شهادة ماهر اليماني في ذكرى وديع حداد

خلاصة حوار مع: يسري الأمير

اللقاء الأوّل

كان اللقاءُ الحقيقيّ الأوّل مع الشهيد وديع حدّاد في أوائل تشرين الثاني من العام 1968، وكنتُ في التاسعة عشرة من عمري إلّا قليلًا. وكانت قد سبقتْ هذا اللقاءَ لقاءاتٌ عامّةٌ، وعن طريق المصادفات، وقيل لي فيها “هذا وديع حدّاد،” من غير أيّ تعارفٍ شخصيّ مباشر.

بعد عودتي من الأردن صيف العام 1968 التحقتُ بالمدرسة في طرابلس لفترةٍ قصيرة، قبل أن يطلبَ منّي مسؤولي الحزبيّ، محمد ربيع، أن أتوجَّهَ في صباح اليوم التالي إلى ساحة البرلمان في بيروت، عند مكتبة منيمنة. قال لي إنّني سأجد رجلًا في انتظاري هناك، وسأَعْرفه من وردةٍ حمراءَ يحملها. “ربّما هو يعرفك…” قال لي، ولم يزِد أيّة معلومةٍ إضافيّة. وبالطبع لم يقل لماذا اللقاء، أو ما المطلوب. وأنا لم أسأل.

في الثامنة من صباح اليوم التالي كنتُ أمام المكتبة في بيروت. وقفتُ أراقبُ المارّةَ بحثًا عن الوردة الحمراء، وإذ بي أُصدم بمرأى أخي أحمد ــــ أبي ماهر اليماني ــــ يتقدّم. هربتُ باتّجاه آخر الطريق المقابل، والتففتُ من الجهة الثانية حول المنطقة، لأعودَ إلى مكاني الأوّل أمام المكتبة. وقفتُ ألهثُ بانتظار الرجلِ ذي الوردة الحمراء مجدّدًا.

فجأةً، أحسستُ بيدٍ تربّتُ على كتفي. التفتُّ بغتةً، فإذا بأبي ماهر قد خرج من المكتبة ولحظَني:

ــــ ولاه… شو عم تعمل هون؟

ــــ … جاي أشوف كتب البكالوريا السوريّة بالمكتبة.

ــــ معك مصاري؟

ــــ إيه.

ــــ ناطر حدا؟

ــــ لأ.

ــــ وين المصاري؟

ــــ جاي أشوف وأستفسر. بعدين بجيب المصاري.

نظر إليّ بهدوئه المعروف. أصرّ على أن أخبره إنْ كنت أنتظر أحدًا، فلم أتراجعْ عن نفيي الأوّل. “أكيد ما عندك موعد؟” سألني. هززتُ رأسي ببلاهة، وقلتُ إنّني سأسألُ في المكتبة وأرجع إلى طرابلس. كنتُ قلقًا من ظهور الرجل صاحبِ الوردة، وأحاولُ التملّصَ من أخي سريعًا. أمّا أخي فلم يبدُ عليه أنّه مستعجل أبدًا، بل تابع أسئلته: “أتحتاج إلى شيء؟ هل تعرف طريق العودة وحدك؟ هل أخبرتَ أهلكَ أنّك هنا؟ لماذا أنت هنا أصلًا واليومُ يوم مدرسة عاديّ؟ أساسًا لم يجدر بك أن تكون هنا من غير أن تخبر أحدًا بذلك…”

وكنتُ أهزّ برأسي نفيًا قبل أن يكملَ أسئلته، مستعجلًا إيّاه كي يرحل قبل حلول الموعد.

“أكيد ما ناطر حدا؟” كرّر السؤالَ محدّقًا في عينيّ، قبل أن يُظْهر يدَه اليسرى من خلف ظهره، وفيها وردةٌ حمراء.

تنهّدتُ، وارتخت أعصابي فجأةً. ابتسم لي، واصطحبني معه إلى جانب سينما روكسي. من هناك، استقللنا سيّارةَ أجرةٍ إلى “زاروب عبلا” في منطقة عائشة بكّار. دخلنا إلى منزل قديم في الطابق الثالث، وهناك قدّمني إلى رجلٍ يمشي في صالونٍ متواضع:

ــــ الدكتور وديع حدّاد… أبو هاني.

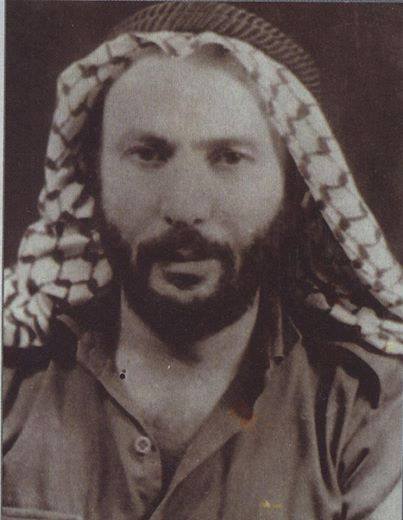

كان الدكتور يلبس قميصًا أزرق، وبنطالًا رماديًّا، وحزامًا أسود. كان أصلعَ الرأس، أسنانُه الأماميّةُ نافرةٌ تَلْفت النظر. لم تبدُ عليه آثارُ “الدكترة.” صار يتحدّث مع أخي، وابنُه هاني يلعب في الغرفة معنا. وفي الزاوية، جلس شخصٌ لا أعرفُه يراقبنا بصمت.

التفت الدكتور إليّ:

ــــ بتْحبّ تموت من شان فلسطين؟

ــــ طبعًا. نحن قومّيون عرب، ونقاتل في سبيل ذلك.

ــــ رِحْت عالأردن من قبل؟

ــــ بالطبع. الحركة [حركة القوميين العرب] بعتتني اِتدرّب هناك.

ــــ والمدرسة؟

ــــ تركتْها في أوّل يوم من امتحانات البكالوريا. ذهبتُ لتقديم الامتحان، ولكنني ذهبتُ إلى سوريا فالأردن.

ــــ شو قلتلّي عن التدريب؟

ــــ في وادي الرمّان في سيل الزرقا… بجانب مضارب بني حسن.

استمرّت الأسئلةُ الصغيرة والتفصيليّة، إلى أن عاجلني بسؤالٍ بالبساطة السابقة ذاتها:

ــــ مستعدّ تموت من شان فلسطين؟

أجبتُ بلا تردّد “أكيد.” سألني عن السبب، فأجبتُ:

ــــ اليهود أخدوا أرضنا، وبدنا نرجّعها من النهر للبحر.

انتهى اللقاءُ عند هذه النقطة، وعند نظرته إليّ وأنا أجيب، كأنّه يتفحّصُ أعماقي. طلب منّي أخي أبو ماهر أن أعودَ إلى طرابلس. دلّني على كيفيّة العودة إلى منطقة البرج، حيث استقللتُ الباصَ إلى طرابلس.

في الباص كنتُ ساهمًا؛ فأنا أسمع أنّ الدكتور وديع هو المسؤولُ العسكريّ للحركة، لكنّني لا أعرف أكثر من ذلك. كما أنّني لم أفهم ما جرى، ولا الغرضَ من اللقاء والإجراءات والتكتّم. إلّا أنّني التزمتُ بما طَلب منّي أبو ماهر من صمت؛ حتّى الرفيق الذي أرسلني إلى بيروت لم أبلغْه بشيء.

عدتُ إلى مدرستي، وإلى حياتي العاديّة. في اليوم السادس طُلب منّي النزولُ إلى بيروت، عن طريق المسؤول محمّد ربيع، الذي لم يَسألْ عن الأسباب بدوره. فتوجّهتُ إلى الشقّة التي أخذني إليها أبو ماهر سابقًا.

فتحتْ لي البابَ امرأةٌ، عرفتُ لاحقًا أنّها أختُ الدكتور وديع. كان ابنُه هاني يلعب في الغرفة. دخلتْ أمُّه وسلّمتْ عليّ. كان البيت صغيرًا إلى درجةِ أنّه يصعب ألّا يُلحظ الموجودون فيه: غرفتان بسيطتان، ومطبخ، وحمّام.

أخبرني الدكتور يومها أنّهم يريدون إرسالي في مهمّةٍ خارج لبنان، وطَلب إليّ ألّا أذكرَ ذلك أمام أيّ مخلوق. أوضحَ لي أنّني سأهاجم هدفًا عسكريًّا للعدوّ الصهيونيّ في الخارج. وأخبرني أنّني لن أكونَ وحيدًا في العمليّة، وأنّه سيعرّفني إلى مُرافقي لاحقًا. ثمّ طلب منّي أن أقرأ في كتيّباتٍ عن تاريخ فلسطين وجغرافيّتها، وهي جزءٌ من البرنامج التثقيفيّ “للحركة”؛ فأخبرتُه أنّني أحفظُها عن ظهرِ قلب، وأنّني أعلّمها للشباب في “الحركة.” كرّر عليّ ــــ بتلك النبرة الآمرة الحنون التي لا أنساها ــــ “اقرأْها.” وطلب منّي أن أرجع إليه بصور شمسيّة عني بعد ثلاثة أيّام. وهذا ما حصل.

طلب منّي الدكتور أن أقدّمَ طلبًا للحصول على جواز سفر، وأصرّ على أن يُذكر فيه أنّه صالحٌ لدخول جميع الدول. أجبتُه أنّ الدولة اللبنانيّة لا تسمح بذلك،* بل يجب تحديدُ الوجهة التي سأسافر إليها. تشاور مع أخي أبي ماهر، ثمّ طلب منّي أن أحدّدَ ثلاثَ دول: اليونان وبلجيكا وإيطاليا. وأعطاني لائحةً بالأوراق المطلوبة لتقديم جواز السفر، وطلب منّي تحضيرَها والعودةَ إليه فور ذلك. أنهيتُ تحضيرَ كلّ الأوراق في يومين، وعدتُ إليه، فأرسلني إلى شخص لبنانيّ “رسميّ،” هو الدكتور حسين القوتلي، مديرُ دار الإفتاء، حمّلني رسالةَ توصيةٍ إلى ضابطٍ في الأمن العامّ (في منطقة بدارو) لتسهيل استخراجِ الجواز. سألني الضابطُ عن سبب ذهابي إلى اليونان، فأجبتُه أنّني أريدُ أن أعمل. قال لي: “ولكنْ هؤلاء شحّاذون لا ينفع الشغلُ عندهم!” فعبّرتُ عن رغبتي في العمل بحّارًا.

بعد ثلاثة أيّام كان جوازُ السفر في يدي، وكنتُ قد بدأتُ أتابع لقاءاتي مع د. وديع (أبي هاني) مباشرةً، من غير علمٍ بوجهة سفري أو مهمّتي.

في الاجتماع الأوّل بعد استخراج الجواز، وبحضور أبي ماهر، أخبرني الدكتور أنّه سيرسلني في مهمّةٍ مع شريكٍ سيعرّفني إليه. وبالفعل وصل شابٌّ طويل، مع المسؤول العسكريّ جهاد ضاحي. كان شريكي في المهمّة، المرحوم محمود عيسى، أكبرَ منّي سنًّا، وهو ناظرٌ في مدرسة الشويْفات، وعضوٌ في حركة القوميين العرب. كما انضمّ إلى الاجتماع أبو بسّام (فايز قدّورة).

أخبرَنا الدكتور وديع يومَها أنّنا سنهاجم طائرةً لشركة العال [الإسرائيليّة]، من طراز بوينغ 707، الجديدة يومها. وعرض لنا صورةَ الطائرة، والكتابةَ العبريّةَ عليها. ثمّ قدّم معلوماتٍ حول العمليّة، فقال إنّ الإسرائيليين، بعد عمليّة “الجبهة” الأولى ضدّ طائرة إسرائيليّة، بدأوا يزوِّدون طائراتِهم بحرّاس: ستّة رجال أمن يحملون مسدّسات، اثنان بجانب كلّ بابٍ من البابيْن، واثنان يحرسان الطائرةَ عند جثومها في أرض المطار. وطلب منّا التحوّطَ من هذا الأمر، ولا سيّما أنّ الحراسات المحلّيّة في المطارات مشدّدة أيضًا. كما أخبرنا أنّنا سنحملُ معنا مناشيرَ تشرح سببَ قيامنا بمهاجمة شركة العال؛ فهي شركة عسكريّة تنقل الأسلحةَ إلى فلسطين المحتلّة. وسنحمل معنا، أيضًا، بيانًا سياسيًّا يفيد بأنّنا لسنا ضدّ الساميّة، بل إنّنا أنفسَنا ساميّون، وأنّ الدعاية الصهيونيّة كاذبة في هذا الصدد؛ فنحن فلسطينيون هُجّروا من بلادهم؛ ثم إنّنا لسنا مخرّبين، بلFreedom Fighters [مقاتلون من أجل الحريّة]، بحسب تعبيره.

تسارعتْ وتيرةُ اجتماعاتنا، وغبتُ عن المدرسة لأبقى أيّامًا في بيروت. وبات المسؤولون مع الدكتور يدرّسوننا، أنا ورفيقي، تفاصيلَ الطائرة من أجل التحرّك حولها وضربِها. كما كانوا يشدّدون ــــ ولا سيّما الدكتور ــــ على ضرورة عدم أذيّةِ المدنيين.

ذهبتُ إلى السفارة اليونانيّة لأتقدّمَ بطلب الحصول على سمة دخول (فيزا). قلتُ في السفارة إنّ سبب ذهابي هو العمل. وفي انتظار الحصول عليها، كان وديع يشدِّد في تدريبنا على هدف العمليّة العسكريّة: “العال شركة عسكريّة إسرائيليّة؛ نريد أن نُبرز القضيّة الفلسطينيّة في الغرب، وأنّنا أصحابُ قضيّة نطالب بحقّنا؛ كان لفلسطين شعبٌ، ولم تكن خالية، ونحن لاجئون ونريد العودة؛ علينا إشغالُ العالم بالقضيّة الفلسطينيّة، فلا تضيع في النسيان أو الإهمال…”

بعد يومين حصلتُ على الفيزا. وخضعْنا لآخر دورة تدريبٍ في جرود نحلة في البقاع. كان هناك مجسَّمٌ بدائيّ للطائرة، عملنا على التحرّك حوله، ورصدِ الأبواب التي ستُفتح. ثمّ انصرفنا إلى مراجعة التحقيق الذي سنخضع له فور الاعتقال: كيف تعرّفتُ إلى رفيقي، ومَن كان المسؤول عنّا، وطريقنا (الوهميّة) من الضفّة الغربيّة إلى اليونان… لم يترك الدكتور ورفاقُه تفصيلًا يمكن أن نُسألَ عنه إلّا واقترحوا إجابةً عنه. وحذّرونا من إمكانيّة تعرّضنا للتعذيب الوحشيّ، خصوصًا في ظلّ الحكم العسكريّ في اليونان آنذاك.

في انتظار أوان التنفيذ، أرسلني الدكتور وديع إلى المدرسة مجدّدًا في طرابلس، حرصًا على عدم إثارة الشكوك، وكنّا في منتصف كانون الأوّل من العام 1968. بعد يومين استدعاني مجدّدًا إلى بيروت، وكان شريكي هناك. اشترينا بعضَ الثياب الرسميّة: بذلة كاملة، ومعطفًا، وقبّعةً، وحذاءً. ثمّ راجعْنا مسارَ التحقيق المفترض، وإفاداتِنا، مرّةً أخيرة. وزُوِّدْنا بشارات لـ”جيش التحرير الفلسطينيّ” لتعليقها على ثيابنا قبل إلقاء القبض علينا، كي نُعْرف كمقاتلين، لا كمدنيين. شرح لنا الدكتور العقباتِ التي يمكن أن تواجهنا، وماذا يمكن أن نفعل إزاء كلّ عقبةٍ بحسب تقديرنا للموقف حينها. كما شدّد ــــ للمرّة الألف ربّما ــــ على عدم إيذاء أيّ مدنيّ، وخصوصًا من اليونانيين، وعلى أن نسلّمَ أنفسَنا إلى الشرطة اليونانيّة بعد التنفيذ. وعرض علينا صورَ ثياب الشرطة اليونانيّة.

صباحَ الثلاثاء 24/12/1968، كنّا جاهزيْن للانطلاق. لكنْ جرى تأجيلُ العمليّة في آخر لحظة لأسبابٍ تقنيّة. بقينا في بيروت يومين، نمتُ فيهما في غرفة ناطور مبنى رفيقنا، تحت الأرض، في منطقة فردان. نتيجةً لنومي في الملجأ نزف أنفي. عالجوني، ووضعوا قطنًا في حقيبتي تحسّبًا لعودةِ النزيف. وضّبنا القنابلَ والرشّاشَ في حقيبتين، وغطّيتُ السلاحَ بالقطن وبما كان معي من ثياب.

رافقَنا أبو ماهر وفايز قدّورة وجهاد ضاحي وآخرون، في أكثر من سيّارة، إلى مطار بيروت. مررنا على نقاط التفتيش اللبنانيّة بشكل طبيعيّ، وصرنا في الطائرة، فعاودني النزيفُ هناك. ساعدتني مضيفةُ الطيران الفرنسيّة اللطيفة بالقطن والمحارم.

هبطتْ طائرتُنا في مطار أثينا قبل الطائرة الإسرائيليّة بعشرين دقيقة. انتظرناها، بحسب التوجيهات، في منطقة الترانزيت. وصلتْ طائرةُ العال، وتوقّفتْ إلى جانب طائرة مصريّة خالية. شاهدْنا حرسَ الطائرة: اثنين عند كلّ باب، واثنين هبطا على الأرض وبدءا يلفّان حولها. انتظرتُ اللحظةَ المناسبة لخلوّ باب الترانزيت المفتوح على أرض المطار حيث تقف الطائرتان. ناديتُ الحارسَ اليونانيّ وشغلتُه بأسئلةٍ أبعدَتْه عن الباب. بقي هناك، فخرجتُ ورفيقي من الباب باتّجاه الطائرة. عند مقدّمتها شاهدْنا أحدَ طيّاريها يخرج منها، فسألَنا عن وجهتنا بالإنكليزيّة. قلتُ له: “نسينا الكاميرا في الطائرة.”

ــــ في العال؟

ــــ لا… في الطائرة المصريّة.

وأشرتُ إلى الطائرة الأخرى. تابع سيرَه، فتمكّنّا من الوصول إلى الطرف الآخر من طائرة العال. فتحتُ قنبلةً وركضتُ باتّجاه محرِّكها النفّاث على الجانح، ورميتُ القنبلةَ هناك. وقع الانفجارُ، فأطلق رفيقي النارَ من رشّاشه على الطائرة. رميتُ قنبلةً أخرى على المحرِّك الثاني. انفجارٌ أقوى. أشعلتُ فتيلَ قنبلتَيْ مولوتوف، ورميتُهما على جناح الطائرة. ثمّ رميتُ أربعَ قنابل أخرى تحت الطائرة. بدأ الركّابُ ينزلون من الطائرة، فلم نعترضْهم. صرنا نوزِّع المناشيرَ على كلِّ مَن يقابلُنا من الهاربين. شاهدتُ حارسيْن إسرائيلييْن يصيحان من بعيد، ويقفزان في مكانهما بغضب من غير أن يحاولا مقاومتَنا.

أبقينا معنا الرشّاش، وبعضَ الطلقات، وقنبلةً. وتوجّهتُ ورفيقي إلى محطّة الشرطة اليونانيّة التي نعرف تمامًا أين تقع. سلّمْنا سلاحَنا واستسلمنا لهم. ويبدو أنّهم ارتبكوا بنا، فتركونا في المحطّة وقتًا طويلًا، قبل أن ينقلونا مساءً إلى محطّة شرطة مركزيّة، في أثينا، ملأى بالعاهرات المحتجَزات والسكارى! بعد ثلاثة أيّام أخذونا إلى التحقيق، ثمّ إلى سجن كوريدالّوس (Korydallos).

بقينا كلًّا في غرفة على حِدة، نتعرّض للتحقيق بين الفترة والأخرى. وفي هذه التحقيقات كنّا ندلي بالإفادات التي درّبَنا الدكتور وديع عليها. ظللنا هناك حوالى عشرين شهرًا، حتّى أُفرج عنّا بفضل عمليّة تبادلٍ صاحبتْ عمليّةَ خطف طيّارةٍ يونانيّة، قامت بها “جبهةُ النضال الشعبيّ الفلسطينيّ” بغية تحرير اثنيْن من مناضليها.

انتقلنا إلى مصر، في طائرةٍ تابعة للصليب الأحمر الدوليّ. وهناك أفادنا أحدُ أعضاء الجبهة بضرورة عدم التصريح بشيء، نظرًا للتوتّر [بين الجبهة الشعبيّة] ونظام جمال عبد الناصر جرّاء موقفه الإيجابيّ من مشروع روجرز. التقينا الصحفيين بصمت. وفي اليوم التالي نشرتْ جريدة المصوّر المصريّة صورةً لجميع الفدائيين المفرج عنهم [من عمليتي اليونان وعمليّة ثالثة] وكَتبتْ تحتها أنّ الفدائيين “يُشيدون” بالقيادة المصريّة، إلّا أنّ جهةً منهم [المقصود نحن الأسرى الخمسة من الجبهة الشعبيّة] امتنعتْ عن الكلام!

بقينا أسبوعًا في واحد من أفخم فنادق مصر. وقد “فُرِز” لنا مرافقٌ ــــ هو وكيلُ مجلس الأمّة المصريّ عبد اللطيف بلطيّة ــــ أمّن لنا أسبوعًا سياحيًّا. وقُدِّمتْ لنا هديّةٌ من عبد الناصر، هي قماشٌ مصريٌّ فاخر. بعد ذلك زوّدونا بوثائقِ سفر، وأرسلونا إلى عمّان. استُقبلنا، ونُقلنا إلى مخيّم الوحدات، حيث التقينا الحكيم جورج حبش بلباسه الكاكيّ، ودخانِه الذي لا يتوقّف، وخطابِه الطويل ضدّ مبادرة روجرز. ثمّ نُقلنا إلى لبنان.

***

تسترعي انتباهي اليومَ الحالةُ الجماهيريّةُ التي استقبلتْنا في مخيّمات الأردن ولبنان في تلك الفترة، وقبولُ الناس ــــ بل تبنّيهم واحتفاؤهم ــــ بالعمل الذي قمنا به. كان الناس يروْن في العنف الثوريّ شيئًا من بداية خلاص لليلٍ طال، وأملًا يُعوَّلُ عليه لعودة فلسطين إلينا وعودتها إلينا. الناس المحتفِلون لم يكونوا جمهورَ الجبهة الشعبيّة فقط؛ كانوا كلَّ الناس المتعطّشين إلى الوجود الكريم على هذه الكرة الأرضيّة. رجال ونساء وأطفال راحوا يركضون خلف سيّارتنا، يقفزون عليها، يغنّون، يصفّقون. وفي برج البراجنة، في منزل أخي أبي ماهر خارج المخيّم، اجتمع الناسُ بالمئات ــــ لبنانيين وفلسطينيين ـــــ لإلقاء التحيّة.

بعد أسبوعين من عودتي إلى بيروت، زرتُ الدكتور وديع في منزله. كان المنزل على حاله… باستثناء وجود تلفزيون جديد ــــ هديّةً من أحدهم ــــ وغسّالةٍ جديدةٍ بعد اهتراء يدَيْ نصرة (أخت زوجته) من الغسيل بيديها. أمّا باقي البيت، فبقي على تواضعه؛ كأيّ منزلٍ نظيفٍ في المخيّم، بلا كماليّاتٍ أو أبّهة.

استقبلَنا يومها د. وديع كالأبطال، ثمّ سألني إنْ كنتُ أرغب في متابعة العمل معه. “بالتأكيد!” كان الجواب الطبيعيّ الذي سمعه منّي. فكانت مشاركتي معه في عمليّة “مطار الثورة” في الأردن سنة 1970. وهذه ستكون موضوعَ مقالٍ مستقلّ.

بعدها أرسلني الدكتور وديع إلى معسكر نحلة مجدّدًا، للخضوع لدورةٍ تؤهِّلنا لأن نكون مدرِّبين للعناصر الجديدة على العمليّات الخاصّة، الهادفة إلى أن نكون “وراء العدوّ في كلّ مكان”؛ فالدكتور لم يكن يؤمن بالعمل العسكريّ العلنيّ وفق موازين القوى القائمة يومها.

وأذكرُ أنّه طلب منّي الالتحاقَ بصفٍّ لتعليم العبريّة في جامعة بيروت العربيّة. ففعلتُ ذلك لفترة، إلى أن طلبَ منّي التوقّف، ثمّ كلّفني بالذهاب إلى الشهيد غسّان كنفاني في مقرّ مجلّة الهدف (وكانت مقرًّا للتنظيم الخارجيّ للجبهة بشكلٍ سرّيّ).

كان عليّ الاجتماعُ بغسّان ساعةً يوميًّا، لكي يشرحَ لي عن القضيّة الفلسطينيّة، ويتولّى تثقيفي. ففعلتُ ذلك ثلاثة أشهر كاملة: يستقبلني غسّان، فأمضي معه الساعة في نقاشات تطاول أمورًا كثيرةً من غير “كلام كبير” عن الكومبرادور والإمبرياليّة وغير ذلك! وكان اللقاء ينتهي بأخذي كتابًا من مكتبته. وكان يلحظُه دومًا، فيسألني عنه، وأجيبه: “ما بدّك تثقّفني؟!” فيبتسم. إلى أن أوقفني يومًا، ومعي كتابٌ ضخم. قال لي: “هذا قاموس ألمانيّ ــــ ألمانيّ لن يثقّفك.” فأعدتُه إليه.

أمّا السبب في “تثقيفي” فهو إرسالي مع جايل العرجة (من قيادات التنظيم واستُشهد في عملية عنتيبا في أوغندا، التي قُتل فيها أخو بنيامين نتنياهو)، والفنّانة التشكيليّة منى السعودي في جولة في أميركا اللاتينيّة، بهدف الترويج لكتابٍ عن رسوم الأطفال في زمن الحرب. وكان المطلوب منّي “استغلالَ” صفتي، كمنفّذٍ لعمليّةٍ بطوليّة، من أجل تحشيد الفلسطينيين ــــ والعرب المغتربين عامّةً ــــ هناك، وتأمين تمويل ضروريّ.

غير أنّ هذه الخطّة لم تكن تناسبني، أنا المقاتلَ الذي يتوق إلى الانخراط في العمل الميدانيّ. وتزامَنَ ذلك مع تردّدي الدائم على مخيّمات لبنان، ولا سيّما مخيّم البدّاوي (في شمال لبنان) ومخيّم شاتيلا (في بيروت)، إذ كان “الأمن المركزي” التابع للجبهة دائمَ الإغراء لي. وهذا أميَلُ إلى طبعي المقاتل من “مثقّفٍ” يجوب بلادَ العالم في رحلات ثقافيّةٍ ترويجيّة. كما أنّ معظمَ أصدقائي كانوا من المنضوين في المجال الأمنيّ. وهكذا انتقلتُ إلى الأمن، وتركتُ الدكتور وديع، من غير إبلاغه بذلك.

***

في تلك الفترة بدأتْ حملات تشويه للدكتور وديع و”جماعته.” وأكثرُ من ساهم في هذا الموضوع، يومها، أبو أحمد يونس، مسؤولُ الأمن المركزي في الجبهة والمشرف على الساحات العربية، وكنتُ مُرافقَه، وأكنُّ له تقديرًا خاصًّا. تركّزت حملاتُ التشويه المغرضة على الإنفاق الماليّ المزعوم، والتفرّد بالقرار، وعدم إعلام قيادة “الجبهة” بالعمليّات مسبّقًا. بدأ هذا الكلام يتردّد على لسان قيادة ساحة لبنان، ولا سيّما وليد قدّورة ومجموعة من زملائه في الساحة، وبعض الكوادر العسكريّة المتأثّرة بقدّورة.

ومع توافد القيادات والمقاتلين من الأردن على أثر مجازر أيلول وجرش 1970، بدأ بعضُ قياديي “الجبهة” في ساحة لبنان يَستشعرون “خطرًا تنافسيًّا” عليهم من عدد من القيادات الوافدة (من وزن أبي علي مصطفى وأبي عيسى)، فبدأوا بالتحريض عليها. وكانت الجبهة تعاني أزمةً ماليّةً يومها، ومتطلّباتُ الوافدين كبيرةً، من سكنٍ وعلاجٍ وغير ذلك. كان وديع وصحبُه يعرفون الوافدين جيّدًا، ولهم تعاملاتٌ سابقةٌ معهم بحكم طبيعة عملهم ومسؤوليّاتهم العابرة للساحات المحليّة، فتولّوْا استيعابَهم و”تبنّيهم” في لبنان؛ ما أوجد ردّةَ فعلٍ سلبيّةً من الكثير من قيادات ساحة لبنان، التي بدأتْ تثير قضايا “استقلاليّة” وديع و”تفرّده” و”تمويله” وغير ذلك. وتطوّر الوضع حتّى ظهرتْ كتلة من ساحة لبنان، جاهرتْ بملاحظاتها وادّعاءاتها واعتراضاتها على وديع، وسُمّيتْ يومها “مجموعة الـ26،” وصارت لاحقًا جزءًا أساسًا من الانشقاق الذي حصل بعد المؤتمر الثالث سنة 1972.

ثمّ بدأتْ مجموعةٌ من الـ”متمركسين،” أصحابِ الـ”جملة الثوريّة،” بالتحريض على قيادة الجبهة (أو مَن أُطلقتْ عليهم صفةُ “يمين الجبهة،” وتمثّل بوديع وأبي ماهر وغسّان كنفاني وأبي علي مصطفى وأبي عيسى). وقد عمل أولئك على خلق اصطفافاتٍ تآمريّة، شارك فيها بفعاليّة أبو أحمد يونس ووليد قدّورة، كلًّا على حِدة.

هذا الجوّ المشحون أوصل إلى سلبيّاتٍ عديدة، منها انشقاقُ “الجبهة الثوريّة” الذي قادته مجموعةٌ من المتمركسين، أبرزُهم سمير الصاحب وأبو علي العراقي وأبو الرائد حمّودي وأبو شهاب العراقيّ وأبو اليسار (المسؤول العسكريّ للجبهة في لبنان)، ومعظمُ الكوادر العسكريّة في لبنان. الجدير ذكرُه أنّ وليد قدّورة أدّى دورًا مهمًّا في هذا الانشقاق، لكنّه لم يلتحق بالمنشقّين، بل بقي في “الجبهة”؛ وعزا البعضُ سببَ بقائه إلى ارتباطاته “المشبوهة.”

أمّا السلبيّات الكبرى فتمثّلتْ في الاصطفافات داخل الجبهة ذاتِها، وهي اصطفافات تعارضتْ بشدّة وتناقضتْ في ما بينها، وخاضت التحريضَ ضدّ وديع، ووصلتْ إلى حدود إفشال عمليّة عسكريّة كبرى كان وديع يُعدّها داخل الأرض المحتلّة، إذ “سُحبتْ” مجموعةٌ من المقاتلين الذين كانوا في عداد المشاركين.

ومع تنفيذ وديع خطف طائرة اللوفتهانزا في بيروت (1973)، وهي عمليّةٌ ضخّت الأموالَ في شرايين “الجبهة” المتعسّرة، شعر أصحابُ “الجملة الثوريّة” بتعاظم نفوذ وديع ودوره، ما زاد من تحريضهم ضدّه في الجبهة. ويمكن رصدُ ثلاثة اتّجاهات في الجبهة يومها: 1) بعض أعضاء المكتب السياسيّ الذين كانوا يرغبون في تولّي نشاطات التنظيم الخارجيّ ومسؤوليّة محاربة العدوّ. 2) الاتّجاه الثاني مكوّن من أطراف منشدّة إلى مسألة الانضباط الحزبيّ، وتعتبر أنّ نمط عمل وديع خارج عن هذا الانضباط. 3) أمّا الطرف الثالث فكان متأثّرًا بالتحالفات السياسيّة والتقارب مع السوفييت.

إذًا، بالتحالف، والتقاء المصالح والأهداف، استطاعت هذه التيّاراتُ فصلَ وديع حدّاد من الجبهة الشعبيّة، والتحق بعض الكوادر الذين كانوا يعملون معه بتشكيلات الجبهة المختلفة.

اجتمع وديع بالكادر الخاصّ به، وأخبرهم أنّ قرارّ الفصل هذا “لن يجرَّنا إلى انشقاق. مَن يحبّ منكم الالتحاقَ بالجبهة فليفعلْ؛ ومن يرِد أن يُكملَ معنا فليُكملْ. أعتبرُ نفسي عضوًا مفصولًا من الجبهة، وهي رتبة لي ضِمن الجبهة!”

بقي رفاقُ وديع معه، وبقي التنظيمُ الخارجيُّ مموِّلًا نفسَه بنفسه، واستمرّ في تنفيذ عمليّات خارجيّة من غير إعلانٍ رسميّ عنها؛ مع علمِ الجميع أنّ العمليّات هي للجبهة الشعبية، ومربوطة بـ”جماعة وديع.”

في المؤتمر الخامس للجبهة الشعبيّة (دمشق، 1993)، أعيد الاعتبارُ إلى وديع حدّاد. كان الأمر أشبه بمهرجان؛ مَن كان قد صوّتَ لفصله في السابق صوّت لإعادة الاعتبار إليه الآن… ولكنْ، لم يُترجَم هذا القرار بالتعاطي مع الكادر الذي كان محيطًا بوديع، إذ بقي ــــ في معظمه ــــ خارج الهيكل الحزبيّ التابع للجبهة حتّى اليوم، وإنْ كان الجميع يعتبرهم أعضاءً في الجبهة الشعبيّة.

***

أحببتُ الحكيم جورج حبش، وأمضيتُ معه وقتًا طويلًا من عمري. وشعرتُ بالخسران حين تنحّى عن قيادة الجبهة سنة 2000، وحين توفّي سنة 2008. إلّا أنّني لا أستطيع إلّا أن أشْعرَ بغصّةٍ في موضوع العلاقة بين الحكيم والدكتور وديع.

ما عزّ على الشهيد وديع ليس “قرارَ الفصل” الذي لم يعنِه كثيرًا، فاستمرّ في العمل بعده. ما عزّ عليه هو انقطاعُ العلاقة مع شريك العمر، الحكيم جورج حبش، ولا سيّما بعد لقائهما الحزين الأخير في بغداد، وافتراقِهما النهائيّ.

الشهيد وديع حدّاد ظُلِم، وظلمُ ذوي القربى أشدُّ مضاضةً…

وأكبرُ ظلمٍ يمكن أن نعبّر عنه هو ما يعبِّر عنه المقهورون اليوم ــــ أكانوا أعضاءً في الجبهة الشعبيّة أمْ أناسًا عاديين ــــ وأعني: حاجتَهم اليوم إلى وديع حدّاد وما يمثّله!

بيروت

*كانت الدولة اللبنانيّة تحدِّد على الجواز الفلسطينيّ وجهةَ السفر؛ ومع “الواسطة” كان يمكن أن تحدّد ثلاثَ وجهات سفر على الجواز. كما كانت الجوازات تُختم بأنّها غير صالحة لدخول ألمانيا الشرقيّة.

* نقلا عن الآداب اللبنانية