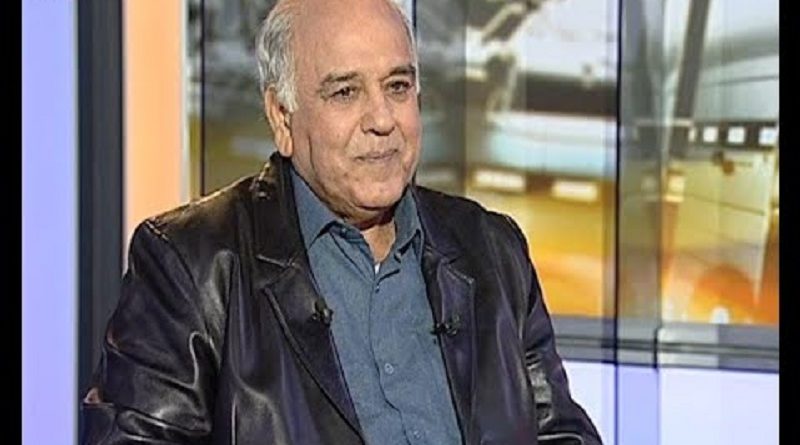

أحمد حسين شاعرا وقاصّاً – رشاد أبوشاور

أحمد حسين، شاعر، قاص، مفكّر، يمثّل( حالة) خاصة بين المبدعين الفلسطينيين في الداخل، وهو وإن بدأ متأخرا نسبيا في نشر نتاجه عن جيل ما سمي بشعراء( المقاومة)، الذين هبت رياحهم علينا بعد هزيمة حزيران 67، واستقبلت بلهفة، وفخر، بعد سنوات من القطيعة القسرية القهرية التي فرضها الاحتلال الصهيوني، و..التشكيك العربي بعرب فلسطيني الذين تشبثوا بالوطن، وبقوا خنجرا في قلب الاحتلال، وشوكة في عينه، فإنه حضر شاعرا، وقاصا، وصاحب خطاب وطني، قومي، سجالي عنيد.

لماذا يمثل أحمد حسين حالة خاصة؟

لأنه اختار أن يكون مختلفا، ليس( نكاية)، أو سعيا منه للشهرة، ولكن لأنه آمن بعروبة فلسطين انطلاقا من ( كنعانية) فلسطين، وعراقتها، وكونها قلب الوطن العربي، ولأنه بدونها لا تتحقق وحدة هذا الوطن الكبير، رافضا القبول بالأمر الواقع الذي ساد بعد النكبة عام 1948، مؤمنا بأنه طارئ مهما امتد زمن الاحتلال.

أحمد حسين اختار الخطاب القومي العربي، والذي رغم ما أصابه من وهن بسبب مؤامرة الانفصال بين سورية ومصر عام 1961، ورحيل الرئيس جمال عبد الناصر في 28 أيلول عام 1970، وانحسار حركة ( الأرض) التي أسهمت إسهاما بارزا في بلورة الشخصية القومية العربية لفلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948، وبقي وفيا لهذا الخطاب، لأن الأمة وإن تلقت ضربات موجعة، فإنها لن تنكسر، وتستسلم، ولأن ( نهضتها) آتية بكفاح ملايين العرب من المحيط إلى الخليج.

أحمد حسين لا يرى الصراع إقليميا، ورغم نكسات القوى القومية العربية فإنه يراهن على نهوض الأمة،ولذا تراه يرهف سمعه، وبصره، ملتقطا كل نأمة تهب من وطنه العربي الكبير، وهو يرفع صوته محييا كل حدث يبشّر بقيامة الأمة، وتراه صارخا في وجه الخراب، والانحراف، والغدر، والخيانة، وكل ما يعيق وحدة الأمة، وتحرير فلسطين.

يتشبث أحمد حسين بالجذور الضاربة عميقا في ثرى فلسطين، منذ ( كنعان) الأوّل، وهو بكنعانيته يواجه هذه ( الحقبة) الصهيونية الجاثمة على فلسطين، التي مهما امتدت ستزول حتما، لأنها (عابرة)، ولن تأخذ في كتاب التاريخ أكثر من سطر يختصرها، كونها مفتعلة، غريبة،وهجينة، ولأن الأرض رفضتها، وأهل الأرض استعصوا على الخنوع لها، وكانوا أصلب من أن ينكسروا، ويندثروا، وينقرضوا، كما خُطط بقصر نظر من أعداء فلسطين، وأعداء الأمة.

قدّم أحمد حسين مجموعة قصصية واحدة، لفتت الانتباه، وحظيت بالاهتمام، ورغم أنها صدرت عام 1979، فإن أحمد حسين انشغل بالشعر، فقدم عدّة مجموعات شعرية.

رغم المستوى العالي لقصص مجموعته ( الوجه والعجيزة)، فإن أحمد حسين، كما يبدو، وجد في الشعر قدرة على التعبير عن ( رؤيته) ومعاناته ( الوطنية) شعبا وأرضا، فالقصيدة جمهورها أوسع سماعا، وقراءة.

دائما سعيت لمتابعة ما يصدر في( البلاد)..في فلسطين المحتلة عام 48، ولقد سهل الأمر علي، وعلى غيري، أن أخوة يغادرون إلى الدول الإشتراكية_ قبل انهيار الاتحاد السوفييتي_ وهؤلاء كانوا يحملون لنا آخر الإصدارات الشعرية، والنثرية، التي لم تكن تصلنا مباشرة.

وصلتني مجموعة أحمد حسين الوحيدة، وأعجبت بها، وكان أن قررنا في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين أن نصدرها في طبعة خاصة، ولكن حرب عام 1982 على الثورة الفلسطينية، والحركة الوطنية اللبنانية، وبعد انتهاء المعركة غادرت بيروت تاركا مكتبتي، ومن ضمنها( الوجه والعجيزة).

بعد عودتي من تونس للاستقرار في عمّان عام 1994، حصلت من جديد على نسخة من تلك المجموعة، وعدت وقرأتها من جديد، فدهشت من مستواها، وهذا ما شدني لقراءة بعض قصصها أكثر من مرّة، وهو ما دفعني للتساؤل: لماذا توقف أحمد حسين عن كتابة القصة القصيرة، وقد بلغ هذا المستوى العالي من براعة القص؟!

عمله الشعري الأول ( زمن الخوف) صدر في العام 1977، مع إنه من مواليد 1939 في مدينة حيفا، وهذا ما يفرض السؤال: لماذا تأخر أحمد حسين عن الحضور مع شعراء ( المقاومة)، هو الذي يكبر بعضهم بعدّة سنوات؟ هل ( تفجرت) موهبته متأخرة؟ أتراه كان مترددا في خوض تجربة النشر؟

نحن نعلم أن شقيقه الشاعر الرائد راشد حسين، كان يأخذ بيد كل شاب موهوب، ويرعى كل موهبة مبشرة، فهل تردد أحمد في تقديم بداياته خشية من أن يكون ( مجرّد) شقيق راشد حسين؟!

في كل حال، منذ العام 1977 وحتى يومنا في العام 2013، أصدر أحمد حسين عدّة مجموعات شعرية، منها: زمن الخوف، ترنيمة الرب المنتظر، عنات، بالحزن أفرح من جديد، قراءات في ساحة الإعدام، وأخيرا ( الزناطم) وهي قصيدة هجائية طويلة في مقاطع، كتبها أحمد حسين، كما يشير تحت العنوان الرئيس: على طريقة أبي الطيّب المتنبي.

راشد حسين شكل تحد لأحمد، وأيضا ملهما، سواء بموهبته، أو تشرده خارج الوطن، حتى رحيله ( محترقا) في نيويورك، ولذا ( أفرج) أحمد عن إبداعاته الشعرية، والقصصية، وحتى السجالية الفكرية، ليس ليبرهن لراشد أنه مهم، وأنه غير قليل الشأن، ولكن، ليواصل مسيرة راشد، بخصوصيته هو، وتميزه هو، فهو امتداد، وليس ظلاّ.

أحمد حسين قاصا:

أسلفت بأن أحمد حسين لم يصدر سوى مجموعة قصصية واحدة، هي ( الوجه والعجيزة)..وهذا العام قرأت له قصتين للأطفال صدرتا مستقلتين عن منشورات كل شيء في الناصرة. لم أستغرب روح البراءة والطفولة في قصتيه تلكما، لأنني قرأت له في مجموعته( الوجه…) قصصا روحها ترى العالم ببراءة الطفولة.

القصّة الأولى في ( الوجه والعجيزة) عنوانها ( انهيار)، وهي عن ما تمثله( حيفا) لطفلين حيفاويين، لم يريا سوى مدينتهما، ولا يؤمنان بأن هناك ما هو أكبر منها، فحتى ( العالم) الذي لا يعرفان ما هو بالضبط، في نظرهما، أصغر من ( حيفا).

يلعب الصديقان لعبة كلامية تبدأ من شيء وتنتهي عند شيء أكبر. يقول أحدهما مثلا: أنا فنجان ، فيرد الآخر: أنا إبريق..ويواصلان إلى أن يباغت أحدهما الآخر ب: حيفا..فتنغلق اللعبة، لأنه لا شيء أكبر من حيفا.

وذات يوم وهما في الصف يتنبه أستاذهما أنهما يتكلمان في حصته، فيستفسر منهما عن سبب كلامهما، فيخبره أحدهما بان زميله يقول له بأنه لا يوجد أكبر من حيفا.

الأستاذ يبسّط له الأمر عقليا، وإذ يكتشف الولد أن حيفا ليست أكبر من العالم يجهش بالبكاء، ولا توقفه مواساة زملائه، الذين لم يعرفوا سبب بكاء زميلهم، الذي ظل يبكي بحرقة رغم هدهداتهم!

لا يكف أحمد حسين عن الكتابة لحيفا، التي هي عنده، وقد نما وعيه، وكبر سنوات، عن الغناء لحيفا شعرا، ونثرا، لأنها عنده العالم، أي الحياة، آي الكينونة، أي الجمال، والحق، والعدل، وبدونها: لا عالم، ولا حرية، ولا عدل..ولا حياة حقيقية.

لا تكتبي حيفا إلي

أنا الرسالة والمراسل

شفتاي عنواني الوحيد

وأنت أغنيتي الوحيدة

لا تبحري حيفا إلي

أنا السفينة والمسافر

تدرين مينائي!…

فهل في الأرض من حيفا جديدة!!

قصيدة ( الرحلة) ، من ( زمن الخوف)

إذا كانت قصة ( انهيار) هي قصة التعلّق بحيفا، والتوحد بها، وعدم رؤية شيء أكبر منها، حتى لو كان العالم، فإن قصة ( شيء فلسطيني)، هي قصة احتراق الفلسطيني بالنابالم، وما يحدث للفلسطيني في هذا ( العالم)!

القصة مكتوبة مسرحيا، ويمكن التعامل معها كمسرحية من فصل واحد، تنتظر فقط المخرج البارع الذي يقدمها على الخشبة، بعد قليل من الإعداد.

في القصة امرأتان، تواجهان لحظة ليست عابرة في حياتيهما، إنها لحظة التعرّف على الزوج في جثة متفحمة أحرقت بالنابالم.

ثمة شخصان كانا في المصحة، هما زوجا المرأتين، والوقت حرب..والحرب هنا تشن على الفلسطيني، دون تحديد زمنها، ودائما شنت حرب على الفلسطيني، ودائما استخدم العدو أسلحة فتاكة، حارقة، تفحمت بسببها أجساد فلسطينية.. وهذا هو ( الشيء الفلسطيني) !

تنتهي قصة ( شيء فلسطيني) بالمرأتين ، حين اشتد القصف، وبعد صراع مع النفس، وعدم التعرف على الجثة المحترقة، وتحديد لمن تعود، بالإلتصافق معا..إلى أن أصبحتا امرأة واحدة.

في قصة ( الشوط الرابع) نتابع بمتعة، تحوّل الطفل، والانتقال، من حالة الخوف الدائم من مصطفى، والتنازل له عن أي شيء يمتلكه لقاء رضاه، لا عن حب وصداقة، ولكن عن خوف بات مزمنا. ذلك الولد قدم من مكان آخر، وفورا استبد بالأولاد في الحارة، وجعل يبتزهم…

ذات يوم أهدى الأب ابنه دراجة بثلاث عجلات، فما أن رآها، حتى وضع يدها عليها، وجعل يلعب بها مستمتعا، غير آبه بالولد صاحبها…

لحظة التحول لم تتحقق فجأة، بل جاءت بعد استعداد، وتدرّب مع الشقيق الأصغر حسن، قبل الاستعداد للمعرة، التي يخوضها في اليوم التالي وهو خائف، ولكن تشجيع شقيقه، ورهانه عليه، دفعه لتطبيق ما تدرب عليه، وما كان يفعله معه، ومع زملائه، فأسقطه أرضا، وانهال عليه ضربا مبرحا حتى ارتفع صراخ ذلك الولد الشقي الآتي من مكان بعيد…

قصة تبدو، وهي كذلك، بريئة، ولكنها مفعمة بقول( كبير)، فاستعادة الحق لا تكون بالتوسل، والصراع مع المعتدي يتطلب الاستعداد.

الهزيمة يمكن أن لا تكون دائمة إذا ما جرى الاستعداد للمواجهة بإرادة، وجد، وروح مقاتلة لا تنكسر في الميدان.

القصة القصيرة تلتقط دائما حياة المهمشين، والمضطهدين، وتقتنص لحظات صغيرة تنبئ بالتحوّل، وهذا ما يفعله أحمد حسين في قصصه.

في قصة الوجه والعجيزة، نقرأ قصة العلاقة بين شاب عربي فلسطيني وفتاة يهودية. والإثنان من( القاع)، هو عامل يشتغل بجسده، وهي تعيش من جسدها، ممتهنة، محتقرة ممن يستعملون هذا الجسد، ويبتذلونه، ويحتقرونها، وهم يهود مثلها.

يلتقي بها الشاب العربي، يشتهيها، ويتواصل معها إنسانيا، ومعا يبنيان ( براكة) في خاصرة حي بائس في حيفا، ولكن أبناء دينها لا يتركونها تهنأ بعلاقتها مع العربي.

رغم أنها من القاع، ومضطهدة، و( العربي) يعاملها إنسانيا، إلاّ أن العلاقة تنهار، لأنها لا تتخلى عن ( مجتمعها)، ولا تستطيع الفكاك من ( الثقافة) العنصرية التي زُرعت في نفهسا.

ليزه هذه : مدرسة ابتدائية، ستة أعوام في الكيبوتس. عام في الخدمة العسكرية، وعامان في الخدمة العامة.

يقول هو بعد هذا التعارف: اتفقنا. ونقرأ في النص: وغرقنا في الضحك والعناق، وكان الأمر مجرد تمثيل.

فشل هذه العلاقة بدأ منذ بدايتها، فهي غير سليمة، غير صادقة، في بيئة غير طبيعية، في زمن غير عادل، على ارض مستباحة، ممتهنة، محتلة..وممن؟ من أهل ليزه، التي رغم وضعها الاجتماعي المتدني، وانتباذها، فإنها ابنة ذلك المجتمع المُمتهن لآدميتها.

تغيرات في الصلاة الإبراهيمية!

هذه القصة المكتوبة ببراعة، ومكر، تقدم للقارئ ( فكرة) مهمة من خطاب أحمد حسين الفكري المفصلي، فهو يتجنب طرح خطاب استفزازي يقحمه في مواجهة غير عادلة مع المتزمتتين.

يرى أحمد حسين أن كنعانيته سابقة على كل ما جاء بعدها، وأدى إلى تغييبها حضاريا. هو يرى أن ما حدث زوّر التاريخ، وأحل مكانه تاريخا معاديا، غير إنساني، تاريخا قطع سياق تطور أرض كنعان، وشعبها، وحضارتها، وهو يعمل بضراوة، فكرا، شعرا، قصصا، على إعادة كتابة الحكاية كما هي في سياقها المقطوع قصدا.

في هذه القصة يقول احمد حسين ( كل( ما يريد، على ضخامته، في قصة قصيرة، ودون أن يوقع نفسه في براثن المنحازين لما بعد الزمن الكنعاني.

دعنا من خطاب أحمد حسين، سواء كنا نشاركه فيه، أو نخالفه، ولنتأمل القصة الممتعة الفكاهية، التي حملت ( خطاب) القاص.

العلاقة بين الشيخ علي و( إبراهيم) هي سلسلة مقالب، فالشيخ يرى في إبراهيم زنديقا مارقا كافرا، وإبراهيم يسخر منه، ويتلاعب به. ولأن الشيخ يستغل مشيخته في المسجد فإنه يشهر بإبراهيم في الصلاة ، ومن على المنبر. وذات يوم يمرض الشيخ، ويكتب له الطبيب وصفة، فيلتقي إبراهيم .

يزور الرواي الشيخ الذي تبدل حاله بعد شرب الدواء، فيراه وهو يزمجر، وفي حال لا يمكن توقعه، فهو يطالب بتغيير الصلاة الإبراهيمية، لأنه غير مقتنع بها.

تخبر الزوجة الراوي: إمبارح قبل صلاة الظهر أوجعه قلبه، أخذناه على العيادة، وصدفه لقينا الدكتور هناك، فحصه وأعطاه روشيتة ، وقال بتجيبوا الدوا من الفرمشية. اليوم نزل أبومصطفى أعطيناه إياها جاب الدوا وقال: اسقوه عالوقعة فنجانين ، وإن ما راقش ثلاثة. وهو شرب الدوا من هون، ومثل ما أنت شايف.

يسال الراوي أبا مصطفى فيخبره بأنه: يا أخي إنا لا جبت دوا، ولا غيره. ولا بعرف فنجان من فنجانين. مبين هاي شغلة موت من حياة، وأنا لا دخلت ولا عبرت. اللي جاب الدوا الحقوه.

تعلق الزوجة مندهشة:

_ ولو ، من إيدك لأيدي…

أبو مصطفى بلهجة المذنب:

_ من إيدي لإيدك..صح. لاقاني العكروت في الباص، قلتله معكش خبر جارك! قللي: لا. حكيت له ، عمل حاله كله شفقة. قللي : روح شوف شغلك، وأنا بحال الطبيعة رايح عالفرمشية، بجيب الدوا معي.، وهيك صار.

يطلب الراوي من الزوجة أن تحضر زجاجة الدواء، فتحضرها، فإذا بها( جوني ووكر)!

فيحملها ويخرج من البيت وهو يضج بالضحك…

قصة ملعوبة، مكتوبة ببراعة ومحبوكة، تدلل على براعة الكاتب، ويؤسفني أنني لا أستطيع نقل روح الكوميديا فيها، والتي تنطوي على خطاب خطير!

في المجموعة قصص مكتوبة عن يهود، ولعلي شخصيا لم أقرا من قبل قصصا مكتوبة عن اليهود في فلسطين، من وجهة نظر كاتب عربي، مثل قصة ( وفاة شموئيل ميلنكي)، وهذه القصة تروي نهاية الضابط الذي أمر بقتل 48 مواطنا عربيا من أهالي قرية كفر قاسم، وهم في طريق عودتهم من حقولهم، وكان ذلك في اليوم الأول للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

هناك قصص تتواصل، وكأنها فصول في سلسلة قصصية، وهي مع ذلك تمتلك بنيتها المستقلة مثل: (القتل والموسيقآ)، و( النائحة).

ولأن الكاتب عربي فلسطيني، فإنه بالتأكيد يعيش كوابيس المطاردة المستمرة التي يتعرض لها هو، وغيره من أبناء شعبه، داخل الوطن، أو في مخيمات الشتات. قصة المطاردة التي يتعرض لها بطل القصة، ولا ضرورة لنعرف من هو، فهو فلسطيني مطارد، من جنود الاحتلال، الذين يسوقونه إلى موته، رغم أنه ركض للنجاة منهم.

لا عجب أن يكتب أحمد حسين قصصا للأطفال، ففي داخله براءة، وفي شعره براءة، وهو يختزن براءة غنية في روحه، ولا غرابة أن يكتب ببراءة، ومرارة، وسخرية، وغضب، شعرا ونثرا…

أحمد حسين صوت الغضب الفلسطيني في الداخل، ومن المؤسف أن صوته لا يصل إلاّ للقليلين في الوطن العربي، وحتى لأهله الفلسطينيين في الشتات، وربما يعود هذا إلى أنه لا ينضوي في أي إطار سياسي، وإن كان ( ناصريا) ..فهو مستقل، وحُر، وسيّد نفسه، وهو عاش جامحا نافرا كجواد عربي أصيل.

* رحل الشاعر والقاص والمفكّر أحمد حسين بتاريخ 28/8/ 2017، وهو شقيق الشاعر الكبير راشد حسين المجدد في القصيدة الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة.