حيفا وأدب السجون! – آمال عوّاد رضوان

برعاية المجلس الملي الأرثوذكسي الوطني في حيفا، أقام نادي حيفا الثقافيّ أمسية ثقافيّة نوعيّة، احتفاءً بالباحثة د. لينا الشيخ حشمة، وإشهار بحثها الأكاديميّ “أدب السجون في مصر سوريا والعراق”، وذلك بتاريخ 17-11-2016 في قاعة كنيسة مار يوحنا المعمدان الأرثوذكسية الحيفاوية، ووسط حضور كبير من المثقفين والأقرباء والأصدقاء، وقد رحّب المحامي فؤاد نقارة بالحضور والمشاركين وعرض برنامج النادي للقاءات القريبة، ثم تولت عرافة الأمسية خلود فوراني، وتحدث عن أدب السجون كلّ من: د. محمد صفوري، والمحامية عبير بكر، وأنهت اللقاء بكلمة شكر وتوضيح المحتفى بها، وتمّ التقاط الصور التذكارية أثناء توقيع البحث.

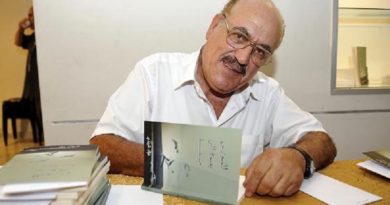

مداخلة د. محمد صفوري بعنوان: حشمة تتويجٌ للبحوث الأكاديميّة الراقية: إنّ المحتفى بها هي الدّكتورة لينا الشيخ- حشمة، تربطني بها علاقات متنوّعة، فهي أوّلًا طالبتي، ثمّ قريبتي، وزميلتي في العمل، وفوق كلّ ذلك لأنّي أعتبرها النّموذجَ الحيَّ للمرأة العربيّة العصاميّة التي تعقد العزم على الوصول إلى هدفها، مهما تجشّمت من العقبات والصّعاب. يقول الدّكتور غازي القصيبيّ في روايته “العصفوريّة”: “النقّاد والحلّاقون يجمعهم حبُّ الثرثرة والارتزاق من رؤوس الآخرين”. ويضيف البروفيسور إبراهيم طه: “النقد لا يورث إلّا الجوعَ والفقرَ، ليس هذا فحسب، بل يورث العداوةَ أيضًا”. قد أتّفق مع كليهما إلى درجة كبيرة، لكنّي أرى أنّ ثرثرة الناقد إذا كانت موضوعيّةً وفي صميم العمل تعود على العمل وصاحبه وقرّائه بالنّفع الكثير، دون أن يبالي بما يلحق به من عداوة غير مبرّرة، عندما يأتي النقد صريحًا وبعيدًا عن العلاقات الشّخصيّة.

أقول قولي هذا معلنا أنّ ما سأقوله عن هذا البحث لا يمتّ بأيّ صلة لعلاقتي بمنتجته، إنّما هو نتيجة ما ينضحُ به البحث، كما أنّني لا أخشى العداوة، لمعرفتي بحلم الباحثة ومقدرتها على التّمييز بين ما هو موضوعيّ وما هو شخصيّ، فاسمحوا لي قبل الشروع في الحديث عن البحث أن أوجّه أعطرَ التحيات وأحرَّها لكلٍّ من مجمع القاسميّ للّغة العربيّة في باقة الغربيّة، ومكتبة كلّ شيء وصاحبها الأخ صالح عبّاسي على هذه الحُلّةِ القشيبةِ والإخراج الرّاقي للكتاب المنسحب على كلّ عناصر،ه وقد تآلفت معًا لتقدّم للقارئ هذه الدّرّة الثّمينة.

وصف البحث: وبعد، فقد حمل البحث اسم “أدب السجون في مصر، سوريّة، والعراق – الحرّيّة والرقيب”، تعرضُ فيه الباحثة لأدب السجون في هذه الأقطار العربيّة الثلاثة، منذ النصف الثّاني من القرن العشرين وحتّى نهاية العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، وتجعله في ثلاثة فصول رئيسيّة؛ الأوّل نظريّ والآخران تطبيقيّان. في الفصل الأوّل تناقش الحرّيّة الإبداعيّة وعلاقتَها بالثّالوث المحرّم؛ السياسة، الدين والجنس، متطرّقةً لسلطة الرقيب في هذه المجالات الثّلاثة، والآليّات الرقابية المختلفة التي يمارسها؛ من ملاحقةِ الأدباء، سجنهم، منع نشر إبداعهم ونحو ذلك، ثمّ تعرّج للحديث عن أدب السجون الذي يُكتَبُ في السجن، أو عن السجن، ويصوّر ما يعانيه المظلومون تحت وطأة الظلم، الاعتقال، الأسر، النفي والتشريد. في الفصل الثّاني تعالج أبعاد أدب السجون خارج النصّ الأدبيّ، راصدة علاقة النظام السّائد في الدول المذكورة بالإنسان المثقّف، وتجارب الأدباء الشّخصيّة، وتتطرّق في مصر للحديث عن ثلاثة عهود؛ عبد الناصر، السّادات، ومبارك. وفي سوريّة تتناول عهد حافظ الأسد وابنه بشار، وتجعل حديثَها في العراق عن عهد صدّام حسين وما سبقه من استيلاء حزب البعث على الحكم في سنوات الستين من القرن العشرين. في هذا الفصل توضّح أساليب القمع والسجن مفصّلة سلطة الرقابة بأنواعها الثّلاثة؛ السياسيّة، الدّينيّة، والاجتماعيّة في الدّول الثلاث، وتخصّ المرأة بباب تتحدّث فيه عن المرأة وحرّيّتها الإبداعيّة في تلك الدول، وممّا يثير الاستهجان في هذا المقام هو حقيقة عدم مصادرة نتاج أي كاتبة عراقيّة، لماذا؟ لأنّها لم تجرؤ على الكتابة في العراق، وآثرت الهجرة والكتابة في المنفى، ومثلها فعلت الكاتبة السوريّة، لكن بنسبة أقلّ.

أمّا في الفصل الثّالث وهو لبُّ البحث، فتعالج مضامين أدب السجون وتقنيّاته الفنيّة، حسبما أفرزته النّصوص الأدبيّة المعتمدة في البحث، وعددها أربع وثلاثون بين رواية وسيرة ذاتيّة لمختلف الكتّاب والكاتبات من الدول المذكورة، وقد رصدت في هذا الفصل آليّات القمع والسجن كما تجلّت في النصوص الأدبيّة المدروسة، العلاقة بين السجان/ السجن والسجين، الشّخصيّات؛ الجلّاد، المحقّق، السجان، السجين، ثمّ صور التعذيب الجسديّ والنفسيّ، ثمّ تحوّلت لدراسة المستويات الفنيّة في أدب السجون وما يستخدمه من آليّات، كالتّناصّ، الميتا كتابة، اللا بطولة، الزمكانيّة، النهايات، اللغة والحوار ونحو ذلك، وعلى غرار ذلك تنهج في تناولها لأدب السجون الذي أنتجته المرأة العربيّة، وتنهي البحث بإجمال لما توصّلت إليه في بحثها، مثبتة قائمة جداول، تليها قائمة بالمصادر والمراجع المعتمدة في البحث.

نتائج البحث: توصّل البحثُ إلى نتائجَ حاسمةٍ جدًّا أبرزها؛ تأكيد سقوط مقولة “إنّ حرّيّة الكلمة هي المقدّمة الأولى للديموقراطيّة” التي طالما تغنّينا بها وردّدناها مع الرّئيس جمال عبد النّاصر ، إذ يؤكّد البحث غياب الحرّيّة بصورة عامّة، والحرّيّة الإبداعيّة بصورة خاصّة في كلٍّ من مصر، سوريّة، والعراق، ويضيف أنّه رغم قتامة الصّورة في هذه البلاد، تظهر مصر أكثر دولة ليبراليّة مقارنة بسوريّة والعراق، إذ يلاحَقُ فيهما الأدباء، يعذّبون، ويختفون، ويبقى مصيرُهم مجهولًا؛ نتيجةَ التفاوت في نظرة الحكّام. أمّا في مصر، فكثير من الكتّاب يبرِّئون ساحة عبد الناصر، ويَعزون سوء معاملة الكتّاب وملاحقتهم للنظام كلّه. أدّت مصادرة الحريّات في هذه الدول الثلاث إلى تغيير مفهوم مقولة “مصر تكتب، بيروت تنشر، وبغداد تقرأ”، وصار مفهومُها في الستينات: “أنّ ما يكتبه المصريّون يُنشر في بيروت، ويُقرأ في العراق”(ص22)، وفي هذا بيان واضح لطغيان الرقابة والقيود المرفوعة في وجه الكتّاب، ممّا جعل لويس عوض يطلق على هذه الظّاهرة “عمليّة الفرار الجماعيّ”.

أبرز أنواع الرقابة هي الرقابة السياسيّة، ثمّ الرقابة الاجتماعيّة، فالدّينيّة. أمّا العلاقة بين المثقّف والسلطة فمتوتّرة في الدول الثلاث، إذ يُعتبر المثقّفُ صوتًا محرِّضًا ضدّ السلطة، وعليه فهي تلاحقُه، تصادر كتبَه، تمنعه من النشر، تعتقله، تعذّبه وأفرادَ أسرتِه، ولا تتركُ أيَّ وسيلة لترويضه أو التّخلّصِ منه. نتيجة ذلك وجد المبدع نفسه أمام ثلاثةِ خيارات؛ إمّا مراضاةُ السلطة بتفعيل الرقيب الذّاتيّ، أو كبتُ الرقيب الذّاتي والكتابةُ بحرّيّة متحمّلًا عوائق رقابيّة، أمّا الخيار الثّالث فهو رفضُ الخضوع للسلطة والتمرّد عليها رغم ما يَنتجُ عن ذلك من ملاحقة، تشريد، سجن، ونحو ذلك. وتجدر الإشارة إلى أمرين؛ أحدهما أنّ كثيرًا من الكتّاب غيّروا مواقفَهم وآراءَهم بعد الإفراج عنهم، والثّاني أنّ قوانينَ الرقابة في هذه الدول مطّاطيّةٌ، فما يُمنعُ اليومَ، يسمح به غدًا، وما يُصادَر في مصر، يتمّ نشرُه في سورية، أو العراق؛ لعدّة أسباب أبرزُها العلاقة المتوترة بين أنظمة تلك الدول.

ترى الباحثة أنّ العراق أشدُّ الأنظمة ملاحقةً للكتّاب، الأمر الذي دفعهم للهجرة والعيش في المنافي، ولم تبتعد سوريّة كثيرًا عن العراق، وتتميّز مصر بوجود مؤسّسة دينيّة عليا هي الأزهر، ممّا أتاح الحضورَ للخطاب الدّينيّ الإسلاميّ ، فزاد الرقابةَ الدينيّةَ حدّةً، وهو أمر لم يكن في سوريّة والعراق، وتشير إلى أنّ أوّل تعامل رقابيّ في مصر كان زمن الخديوي إسماعيل باشا عام 1870 ضدّ مسرحيّة يعقوب صنوع “الضَّرّتان”؛ بسبب تعريضه بمن يتزوّج بأكثرَ من امرأة، بضمنهم الخديوي الذي خرج غاضبًا بعد أن أنّب صنوع، فشرعت السلطة بملاحقة الكتّاب، وسنّت قانون المطبوعات المعادي للديموقراطيّة عام 1881م. يعتقد صبري حافظ أنّ لرواية السجن جذورًا تاريخيّةً منذ عصر الاستعمار، أمّا متتياهو بيلد فيرى أنّ بداية أدب السجون في العصر الحديث ظهر في الأدب العربيّ مع بداية سنوات السبعين من القرن العشرين، معتبرًا رواية اللّصّ والكلاب نموذجًا، وتلاحظ الباحثة أنّ أدب السجون ليست ظاهرة مقتصرة على الأدب العربيّ، إذ انتشر من قبلُ في الأدب الغربيّ لكنّ الغربَ لا يعاني من ظاهرة القمع الشموليّة المنتشرة في العالم العربيّ، ويعلّقُ فيصل درّاج على ظاهرة الرقابة في العالم العربيّ معتبرا إيّاها شاهدًا على إخفاق الدولة وفشل دولة الاستقلال الوطني، فمن المفروض أن يكون الاستقلال مدخلًا إلى الحرّيّة والإبداع وتحقيق الذّات. ثمّ تورد الباحثة حقيقة دامغة تعلن فيها أنّ عدد الكتب المصادرة وصل إلى أكثر من ضعفي الكتب المسموحة، وأنّ 70% من الكتب ممنوعةٌ من المشاركة في معارض الكتب في تلك البلاد.

تجمل الباحثة ملامح أدب السجون بما يلي؛ *اللّجوء إلى التوثيق؛ لإدانة وفضح قمع النظام السياسيّ، وكشف الآليّات المستخدمة في قمع المواطن دون أن يردعها شيءٌ عن استخدام أيّ وسيلة كانت. *تسليط الضّوء على المواطن المقموع، خاصّةً السجينَ السياسيَّ المثقّف الدّاعي للتغيير. *وصف دقيق للسجن وأهواله، عنف الجلّادين ووحشيّتهم مقابل إصرار السجناء على مواقفهم. *اعتمد كتّاب السيرة على تسجيل الوقائع وتوثيق الأحداث التاريخيّة عبر المذكّرات والشهادات واليوميّات وهو ما يُعرَف بالأدب التسجيليّ، بينما لجأ كتّاب الرواية إلى البعد التخييليّ الروائيّ المستمدّ من تجارب واقعيّة، مع لجوء بعضهم إلى الخطاب السرديّ المهجّن من السيرة والرواية أو ما يعرف برواية السيرة الذّاتية. *هناك ملامح مشتركة بين أدب السجون والأدب النِّسْويّ؛ فالمرأة في كتابتها تتحدّى السلطة الذكوريّة مؤكّدةً على قيمة الكتابة في حياتها، وكاتب السجن يتحدّى السلطة مؤكّدًا على قيمة الكتابة في الانعتاق والتحرّر من آلام السجن والكشف عن قمع السلطة، فكلاهما أدب ثائر في وجه من يصادر الحرّيّة. *يوظّف أدب السجون آليّاتٍ فنيّةً متنوّعةً في سبيل تهشيم الأنساق الكتابيّة التقليديّة، والاتّكاء على تيّار الحداثة وما بعد الحداثة ومن ذلك؛ اعتماد صورة اللا بطل، تقويض الحبكة التقليديّة، تقطيع زمانيّ ومكانيّ، تعدّد الأصوات الروائيّة، الإكثار من الرمز، الغموض، الإغراب، المفارقة، والتناصّ، إضافة لتكثيف آليّات تيّار الوعي Stream of Consciousness”” مثل؛ المونولوج، الاسترجاع، الحلم، والتداعيات، ويستعير أليّات من عالم الفنّ كالتصوير الفوتوغرافيّ، الرّسم، المسرح، السينما، الشعر، الكولاج، ويكثّف من ظاهرة الميتا– كتابة “Meta – Writing”، أي الكتابة عن الكتابة، فلا يدّخر أيَّ آليّة من شأنها أن تسهمَ في الخروج على الأعراف الأدبيّة التقليديّة، وبذلك يلتقي أيضًا مع الأدب النِّسْويّ كما قدّمنا.

تقييم البحث: *يرتقي بحث الدكتورة لينا إلى مستوى رفيع جدًّا، ولعلّ ذلك هو ما دفع محكّمي البحث لمنحها درجة راقية جدًّا، ولهذه الدّرجة ما يبرّرها ومن ذلك؛ أنّ الباحثة تتّبع منهجيّة أكاديميّة– علميّة تنسحب على كلّ فصول البحث وأبوابه، فتقدّم لبحثها بفصل نظريّ، ثمّ تعمل على تطبيقه في الفصلين التاليين، وتسهب في توضيح كلِّ صغيرة وكبيرة، ليأتي بحثُها شاملًا وصفيًّا وتحليليًّا تتوخّى فيه التفصيلَ الكثير دون أن تتنازل عن الغوص إلى أعماق البحث.

*لا تترك الباحثة أيّ فكرة أو معلومة عائمة على سطح بحثها، إنّما تعمد إلى دعمها بآراء الدّارسين، دون أن تكتفيَ برأي واحد يتيم، بل تورد أكثر من رأي لخبراءَ وذوي العلم بالأمر، لتثبت الفكرةَ مرّة أو تنفيها مرّةً أخرى، وفي كثير من الحالات تعمد إلى تضمين رأيها في الموضوع، ومن ذلك ما ذكرته من مقارنة الكاتب مصطفى أمين بين فترات الحكم في مصر، إذ يقول: “إذا غضب عبد الناصر قصف العمر، وإذا غضب السادات قصف القلم، وإذا غضب مبارك اكتفى باللوم والعتاب” فتعلّق قائلة: “إلّا أنّنا نخالفه الرأي بالنسبة لحسني مبارك الذي لم يكتفِ باللّوم كما أشرنا، بل كان قامعًا مستبدًّا لكلّ رأي مخالف لسياسته، ساعيًا إلى تدجين المثقّفين وتهميشهم، وإسكاتهم”، ثم تشير إلى أنّ مرجع ذلك برأيها أنّه أصدر كتابه في عهد مبارك، فلم يجرؤ على فضح قمع النظام وممارساته (ص42).

*يعكس البحث اطّلاعا واسعًا على الأدب العربيّ الحديث بصورة عامّة، وأدب السجون بصورة خاصّة، إضافة لمضامين أخرى متعلّقة بالموضوع كالأحداث التّاريخيّة، أو آراء الدّارسين من العالمين الغربيّ والعربيّ، ونحو ذلك، فتسهب في تفصيل تلك الأمور في هوامش البحث معتمدةً فنيّةً ونهجًا موحّدًا في عرض تلك الأمور، فتضيء بذلك زوايا كثيرة من شأنها أن تثريَ معلوماتِ القارئ.

*تخصُّ الباحثة المرأةَ العربيّةَ ببابين، الباب الرابع من الفصل الثّاني، والباب الثّاني من الفصل الثّالث، وقد يؤخذ عليها هذا الأمر، إلّا أنّنا نجد خصوصيّة للكاتبة العربيّة في الأقطار العربيّة تستدعي الحديثَ عن ظروفها ونتاجها؛ فمعاناتُها كانت مضاعفةً، إن لم تكن مثلّثة؛ فقد لوحقت المرأةُ الكاتبةُ من قبل السلطة كالرّجل، وفرض المجتمعُ الذّكوريُّ عليها ما يسمى “ثقافة الصّمت” فمنعت عن الكتابة أو النشر، ورأى فيها قادة المجتمع وعامّة النّاس مصنعًا لإنجاب الأطفال. وفي هذا المقام لا بدّ من استرجاع ما ذكرته الباحثة، في سياق معالجتها وضعَ الكاتبةِ العراقيّةِ وممارسات النظام ضدّها قائلة “فرض صدام حسين على كلّ امرأة أن تنجب خمسة أطفال على الأقلّ، معتبرًا أربعة فما دون، مؤامرةً على الأمن القوميّ، وشجّع الأرامل على الزّواج، وسمح بتعدّد الزوجات دون تحديد، بل ومنح مَنْ يتزوّج أرملة مكافأة ألفي دينار”(ص214). من أجل ذلك عرضت الباحثة لاثنتين وسبعين كاتبة من الدول الثلاث موضّحةً ما أحاط بهنّ من قمع، سجن، وهجرة كالرّجل، ثمّ وجدت علاقة طرديّة بين أدب السجون والأدب النسويّ، فكلاهما يقوم على التمرّد والثورة مع التأكيد على قيمة الحريّة في التّحرّر من سطوة المجتمع الذكوريّ، وعذاب السجن، وقد جمعت بين الأدبين في الآليّات الفنيّة الموظّفة فيهما، فأضافت بذلك بعدًا آخر للبحث.

*تذيّل الباحثة دراستها بثمانية جداول قيّمة جدًّا؛ لما تعكسه من الجهد المبذول في إعدادها، فتتيح للقارئ الاطّلاعَ السريعَ على مضمون البحث وآليّاته، وتعمد من ناحية أخرى إلى إثبات ما ذهبت إليه من آراء اعتمادًا على ما أفرزه بحثها، وهي تتقصّى مضامينَه وآليّاتِه. حقًّا إنّه جهدٌ مضنٍ لكنّه ينطوي على فائدة كبيرة يمنح البحث وصاحبته كثيرا من التقدير والاحترام.

في اعتقادنا أنّ ما اعتمدته الباحثة من روايات، سير ذاتيّة، مصادر ، ومراجع أسهم كثيرا في منحها تلك الدرجة التي أشرنا إليها، إذ تناولت أربعًا وثلاثين رواية وسيرة، تقصّت فيها مضامينَ وآليّاتِ أدبِ السجون وملامحَه البارزةَ، متّكئةً على كمّ هائل من المصادر العربيّة، الإنجليزيّة، العبريّة، إضافةً للمقالات الكثيرة، ومواقع الإنترنت، ومما يزيد في الإعجاب بهذا البحث أنّ معظم مصادرها حديثةٌ جدًّا، صدرت ما بين سنة الألفين إلى العقد الثّاني من القرن الحادي والعشرين، وهذا ما يميّز بحثها عن بحوث ودراسات سابقة.

قد يأخذ بعض الدّارسين على البحث ظاهرة تكرار الحديث عن ظاهرة ما، أو عمّا لحق بكاتب معيّن من مظاهر القمع، ونحو ذلك، لكننا لا نرى ضيرًا في ذلك، لأنّ طبيعةَ البحث، فصولَه، أبوابَه، وتفريعاتِه تقتضي مثلَ هذا التكرار ، في سبيل نفي أو إثباتِ فكرةٍ معيّنة، وكثيرا ما ابتعدت الباحثة عن التكرار عندما لم تجد فائدةً أو حاجةً لذلك، مثلما نهجت وهي تعالج أساليبَ وتقنيّاتِ كتابةِ المرأة عن أدب السجون، إذ أشارت أنّ هذه الأساليب والتقنيّات لم تبتعدْ عمّا وجدَتْه في أدب السجون لدى الرّجل(ص 415).

وتبقى لنا بعض الملاحظات على هذا البحث الرائد في جدّيته وحداثته منها أنّ الباحثةَ غفلت عن توضيح المقصود بالمصطلح المنحوت “حدتو” ، وهو اختصار للحركة الديموقراطيّة للتحرّر الوطني في مصر، رغم تردّد ذكره داخل البحث مرّاتٍ عديدةً، وهو مصطلح يُعتبرُ امتدادًا لمصطلح “حمتو” أي الحركة المصريّة للتحرّر الوطني، وشقيقتها حركة “حستو”، الحركة السودانيّة للتحرّر الوطني، وكان حريًّا بها توضيحُ الأمر. هذا إضافةً للمصادر التي أشدنا باستخدامها في البحث، لكننا لا نتّفق والباحثة في عمليّة ترتيب قائمة المصادر، ونرى أنها لو اتّبعت نهجًا آخر لكان أفضل، فتُدرجُ أوّلًا الرواياتِ والسيرِ المدروسة، تليها الكتب العربيّة، ثمّ مقالات الدّوريّات والصحف، فمواقع الإنترنت، ثمّ تأتي بالمصادر العبريّة، وتنهي القائمةَ بالمصادر الإنجليزيّة، وما يثير التساؤلَ هو لماذا أثبتت الباحثة المصادرَ الإنجليزيّةَ باللغة الإنجليزيّة، ولم تفعل نفس الأمر مع المصادر العبريّة، بل أوردتها مترجمة إلى اللغة العربيّة؟!

لكن مهما يكن من أمر فإنّ هذا البحث يرتقي إلى مستوى رفيع جدًّا بكلّ مقوّماته، فيه تطلعنا الباحثة على ما يدور في الدول العربيّة من إزهاق لحريّة الإنسان عامّة، والحرّيّة الإبداعيّة خاصّة، حتّى غدت لفظة الحريّة كلمةً جوفاءَ مفرغةً من مضمونها. إنّ هذا العمل الجليل يدفع قارئَه إلى أن يحني هامته في حضرةِ باحثة في قامة لينا الشيخ – حشمة، حقًّا إنّه تتويج للبحوث الأكاديميّة الجديّة الرّفيعة المستوى. نبارك لك هذا العطاءَ، منتظرين جديدَك مستقبلّا، فألف مبروك.

مداخلة د. لينا الشيخ حشمة: الحضور الكريم، هذه ليلة يزِفّها حضورُكم قمراء، ويكسوها بصبحِ أنواركم وبهاء، فتشرين الليلة، احتفاءً بكم خلع ستائر عتمته، وكشف سرائر بهجته، نظم قصيدة من قوافي الفرح، غزلها لأجلكم، وبحبّكم قد صدح، فما كنت لأكون الليلة شيئًا إلّا بكم. وكم تزدان ليلتي بكم!

بدايةً أشكر جزيل الشّكر نادي حيفا الثقافيّ والمركز الملّيّ الأرثوذكسيّ الوطنيّ، والقيّمين عليهما، وأخصّ بالذّكر المحاميَ فؤاد نقّارة وزوجته سوزي، والمحامي حسن عبادي وزوجته سميرة، فلكم جميعًا أقف إجلالًا وإكبارًا على عطاء لا يعرف كسلًا ولا عَذَلًا، وعلى جهد لا يدرك كللًا ولا مللًا. بوركتم وبورك عطاؤكم، ولن يفوتَني شكرُ السيّد فضل الله الذي يرعى هذا المكان بحبٍّ وجِدٍّ، وفّقك الله ورعاك. أمّا أنت عزيزتي خلود فوراني سريّة، منذ أن تعرّفت على هذا الصرح رأيت فيك حضورًا جميلًا وتألّقًا رفيعًا، فكانت كلماتك تخاطب سامعها بتغريدة راقية، برنينها رائعة. فأنت الكلمة العربيّة تعشقين، بحروفها تعزفين، وبألفاظها تغرّدين، فلك منّي أجمل كلمات الشّكر الجزيل.

أمّا العزيزة عبير، فلك منّي كلُّ الشّكر والتقدير على مشاركتك هذه الأمسية، فقد أضافت كلمتك عمقًا وجمالًا، وأضْفَت رونقًا وثراء، سُررت بالتعرّف إليك، وأرجو لك كلّ الخير والسّعادة، وأستاذي الجليل الدكتور محمّد صفوري، أقدّم لك عبق امتناني لأنّك كنت يومًا أستاذي، فالبعض يعلّمنا وننساه، والبعض يعلّمنا ونحيا ذكراه، أمّا أنت فمن أولائك الذين يمرّون في حياة تلاميذهم تاركين فيها عبقًا فريدًا وأثرًا جميلًا، تركت فيهم عشقك للغة العربيّة، وأمطرتهم من غيث معرفتك. كنت، ولا زلت، قدوة تحتذى، واعظًا حريصًا. أدامك الله ورعاك. كما أودّ أن أشكر عزيزًا واصل معي مشواري منذ اللقب الأوّل حتّى لقب الدكتوراه، مرشدي البروفيسور إبراهيم طه، الاسمُ الساطعُ في عالم النّقد والأدب. لقد شاركني ثَمَرةً كان قد راقب نضوجها منذ حرفها الأوّل حتّى اكتمالها. فلك أسمى آيات الشكر والامتنان. ولن أنسى أستاذي العزيز د. باسيلا بواردي الذي كان سندًا رائعًا وذُخرًا لا ينتسى، فلك كلّ الشكر والتقدير لحضورك الليلة.

وبعد، هو تشرين يسكب أفراحه ويمنحها لقلوب ترقبّت، ولعيون بكت، ولنفوس صبرت. وهنا اسمحوا لي أن أوجّهَ كلمة لقلبين لم تسعفني الحياة يومًا أن أسمعهما من حروفي قبل الآن. وإن لم يكن الآن، فمتى إذًا؟ هما أمي وأبي/ أمي أبي/ هذه ليلتُكما قبل أن تكونَ ليلتي/ ولهذا بكُما أنا أحتفي/ فكلمةُ شكرٍ لا تكفي/ ودمعةٌ في العينِ لا توفي/ لا توفي فضلًا ولا حبًّا/ فيا أعزَّ الناسِ عندي وعلَيّا/ وكيف أنسى من أنا منّه حيّا؟!/ وكيف أنسى من أكرم علَيّا/ بحبٍّ يصدح علِيّا؟!/ في عيني أنا أحمل لكما قلبي وفيّا/ وعلى كفي أسكب عمري سخيّا/ أُهديه لكما حبًّا نقيّا/ ثمّ أعزفه شكرًا جليّا/ فأنا دونكما لم أكُ شيّا.

أمّا زوجي الحبيب فأقول له عذرًا، ليس تأخير شكرك انتقاصًا ولا نسيانا، بل أنت تدرك أنّ الدّمَ في عروقي قبل لُقيانا. درك أنّ نفسي قد كانت قبل أن أراك، ولكنّ نبضَ حبِّك سيكونُ للأبدِ خفّاقا، ومعاذَ الله أن أنسى حبًّا رويتني أو دعمًا منحتني من قلبك المشتاقا. ريما وباسل، ثمرتا رحمي، لكما أُهدي ثمَرةً من ثمار جهدي، فأنتما زهرتا عمري، عيناي في غدِ روحي. أما أنتم أخواتي وأخي وصِهري فلكم أقول: كنتم لي باقةً من الحبِّ والدعم، فأذني لحبّكم تسمع، وروحي له تخشع، ومنه لن تشبع. كما لن أنسى كلَّ قريبٍ محِبٍّ أو صديقٍ عزيزٍ جاء الليلة يرجو لي نجاحًا عظيمًا وحضر داعمًا فخورًا. فاعذروني إن لم أعدّد الأسماء، فعيني الشاكرةُ وقلبي المحبُّ أجمل وأبقى من ذكر الأسماء. شكرًا لكم جميعًا.

لماذا؟ وكم من مرّة سئلت لماذا؟ لماذا اخترتِ عالمَ السّجون وقسوته؟ ولماذا تخترقين الثالوث المحرّم؟ فقال بعضهم: “لَعلّك تخاطرين”. وقال آخرون: “هذا موضوعٌ يحتاج إلى تحدٍّ وجرأةٍ”، فكيف لهذه الأنوثةِ أن تبحثَ في هذا الشّقاء وتقرأ هذا العناء؟ وكم من مرّةٍ قيل لي: “لم أستطع قراءة تلك الرواية فكيف تحمّلتِ أنتِ كلَّ هذا العنف والقسوة؟ لا أخفي عليكم، كلّما سئلت ازددت تمسّكًا به، رغم ما كنت أعيشه من ألمٍ وغضب حين كنت أقرأ فظاعة هذا الأدب. أمّا إذا كان السؤال من رجل، متحدّيّا أنوثتي، زادني هذا إصرارًا وعزيمة. إذ أرفض التواطؤ في تثبيت نظرة استعلائيّة ترى بالمرأة عنصرًا قاصرًا وضعيفًا، وأسعى لأن أشاركَ في تشييع جثمان الخنوع والخضوع.

وقبلت التحدي، كيف لا؟ وهو موضوع جريء وغير ُمطروق، والأوّل من نوعه في العالم العربيّ والعالم بأسره لما حمله من فكرة وشموليّة وعمق واتّساع. وتبدأ حكايتي حين جئت مرشدي بروفيسور ابراهيم طه لأبدأَ كتابة أطروحة الماجستير، وهنا أذكر تمامًا أنّه اقترح عليّ موضوعين، كان أحدهما حول أدب السجون والثالوث المحرّم. حينها لم أفكر مرّتين، لا بشُحّ المصادر، ولا بصعوبة الوصول إليها، ولا بعوائق البحث، بل قبلت التّحدي لأنّني رأيت فيه الثالوث الذي يؤرّقني ويشغل قناعاتي ويصارعُ رؤياي، بدءًا بالسياسة، مرورًا بسلطة رجال الدين والمجتمع، وصولًا إلى المرأة في ظلِّ مجتمع ذكوريّ سلطويّ. هكذا بدأت في بحث أدب السجون في دول الخليج، ثمّ انتقلت في أطروحة الدكتوراة إلى مصر وسورية والعراق. ولكنّ حكايتي لم تكن سهلةً أبدًا، إذ واجهت عناءً شديدًا في الوصول الى المصادر والمراجع، وأنا أعالج ما هو ممنوعٌ من النشر أصلًا، وما يقع تحت قهرِ الرقابة والمصادرة إذا نُشِر ثانيًا؟ وما بالُكم إذا كنّا نتحدّث عن شهاداتٍ ووثائقَ تكشف عن تجربة التعذيب في السجون، وأساليب القمع التي يمارسها النظام بحقّ شعبِه. هكذا أماطَ البحثُ اللِّثامَ عن أزمة الحريّة في الدول العربيّة، حيث يعيش المبدع العربيّ تحت وطأة قمع السّلطة ورقابات الثالوث المقدّس: السياسة، الدّين والجنس، ويصبح هامشُ الحريّة المتاحُ له ضيّقًا جدًّا. ولا غروَ في أن قال الكاتبُ يوسف إدريس: “إنّ الحريّة الموجودة في كلّ العالم العربي لا تكفي لكاتب واحدٍ.”

وفي ضوء ذلك، يمسي أدب السجون أبرز نتاج لهذا القمع، فيكشف الأدباء الذين سجنهم النظام في مصر وسورية والعراق عن تجاربِهم، ويوثّقونها في ألوان أدبيّة عديدة. وأخذت كتابات أدب السجون تزداد يومًا بعد يوم، وتكشّفت لي العشرات من الكتب، ولكنّي، ولأنّي ملزمة بعدد معيّن من الصفحات، اكتفيت هنا بدراسة أربع وثلاثين رواية وسيرة ذاتيّة دراسة تحليليّة عميقة، إضافة إلى رصد عشرات الكتب الأخرى. كما رصدت تجارب ما لا يقلّ عن مئة كاتب من كلّ قطر، واثنتين وسبعين كاتبة من الأقطار مجتمعة، ليتجاوز البحث أكثر من خمسمئة صفحة. يؤكّد أدب السجون على إدانة هذا العصر؛ فهو عصر القمع والاضطهاد، عصر الزنازين والجلّاد، وانتهاك حقوق الإنسان. إنّه صرخة تكشف عن ظلم السلطات الغاشمة، متوسّلة الحريّة والديمقراطيّة، في بلاد يسودها منعُ الحوار والرقابة الصّارمة، في بلادٍ تمسي الفكرة لعنة على صاحبها، في بلاد تدفع الكلمةُ إلى المنفى أو السجن أو حتّى القتل.

في مصر، أدى تضارب المصالح بين الرؤساء الثلاثة: عبد الناصر والسادات ومبارك، إلى كشفِ الممارسات الرقابيّة ووضوحها. كما عاد ذلك بالفائدة أحيانًا على رفع سقف حريّة التعبير. فقد حاول كلٌّ منهم أن يبحث عن أدوات سلطويّة تناقض العهد الذي سبقه، مثلما فعل السادات بأن استخدم القوى الدينيّة كأداة مناقضة للقوى الماركسيّة والناصريّة، ولم يصادر شيئا من أدب السجون ممّا كتب عن عهد عبد الناصر، وذلك لأنّه وجد فيها ما يخدم دعاياته المضادّة للناصريّة. أما سورية والعراق فكان عهد حكّامهما ثابتًا لأكثرَ من ثلاثة عقودٍ متواصلةٍ، فباتت الرقابة أشدّ قمعًا، ليكتنفَ الغموضُ كلا البلدين بسبب الجهاز الرقابيّ والتعتيم الإعلاميّ الشديدين، ويُلاحَق الأدباء المعارضون ويسجنون أو يختفون ويغيّبون، وقد يعذّبون حتّى الموت. وتبقى معظم الحالات طيّ الكتمان، إلّا إذا نجح الكاتب في الهروب من الوطن مختارًا المنفى ملاذًا له. وهذا ما جعل البحثَ فيهما صعبًا جدًّا، وذلك بسبب قلّة الموادّ الذاتيّة السيرويّة التي تكشف عن حياة الأدباء وتجاربهم الشخصيّة، وقلّة المصادر بسبب منع النشر والمصادرة أو بسبب اضطرار الأدباء إلى وأد إبداعاتهم أو إخفائها خَشيةَ المصادرة والاعتقال. من هنا كانت أوروبا وأمريكا ملاذًا للكاتب ليعيشَ أوّلًا، ولينشرَ ثانيًا.

ولهذا لا غروَ في أنّ أعدادًا هائلة من الكتب التي اعتمدت عليها في بحثي قد صدرت خارج الأوطان، ولا عجبَ أنّني اضطررت إلى طلبها من جامعات أوروبيّة وأمريكيّة، الأمر الذي كلّفني أموالًا طائلة وعلى نفقتي الخاصّة. فأدركت كيف يتآخى العلم والفقر الماديّ في هذا الزّمان، لكنّي فرحت بمعرفةٍ إلى روحي نَفَذَت، ولم أحزن لأموالٍ نَفِدَت.

أمّا شهرزادُ، المرأة التي لازالت تحكي قصّتنا نحن النّساء، تحكي قصّةَ الطغاةِ من الذّكور، لا قصّةَ الرّجال، فشتّانَ ما بين الذّكور والرجال، فقد عانت من الرّقابات السياسيّة والدينيّة والاجتماعيّة، ومورست عليها ضغوطٌ تجاوزت تلك التي مورست على الرجل، وذلك للواقع السياسيّ القمعيّ أوّلًا، ولأسباب جندريّة ثانيًا، حيث نظرة الرجل الاستعلائيّة وسطوة المجتمع القامعة لها بقوى الأعراف والموروث. وكثيرًا ما زجّت في السجن أو خضعت للمساءلة. لكنّ شهرزاد لم تعد تنتظر عدلًا، لم تعد رهينةً للرجل بأحلامها. وكيف تنتظر منه عدلًا وكلّهم ذكور؟ فالحاكم ذكر، والقاضي، والزوج، والأب، والأخ، والسّجان، فمن يصنع العدل إذًا؟ لم تعد شهرزاد تسكت عن القول المباح قبل طلوع الصباح. لم تعد شهرزاد تخشى سيف شهريار، ولم يعد يهمّها إذا تربّص بها عنترة العبسيّ خلف الباب، فعنترة لم يعد يصادرُ الأحلامَ من خزائنها أو يمارس الحَجْر على عواطفها. لم تعد شهرزاد خانعةً خاضعةً، بل باتت تقول كلمتها بجرأةٍ بالغة.

لكنْ، اعذروني إنْ تراجعت قليلًا عمّا ذكرته آنفًا، فأنا وإن أعلنت انتصارَ شهرزاد إلّا أنّ معركتها لم تنته بعد، وكيف تنتهي معركتُها وشهريارُ بات يلبس عِمامةً أخرى، وبات في القرن الحادي والعشرين يحمل لها سيفين، سيفًا بقوّة الذّكورة، وسيفًا بقوّة التعصّب والتطرّف الدينيّ، وهو الأشدّ قسوةً وترهيبًا. الحقّ أقول لكم، أنا أخشى على شهرزادَ من سيف واقعٍ ملطّخٍ بالتعصّب والتطرّف. والحقّ أقول لكم، لا أخشى من هذا السيف على شهرزادَ فقط، بل بتّ أخشى منه على كلّ مثقّفٍ مفكّرٍ مخالفٍ لهؤلاء الذين يجادلون بالّتي هي أقمع، وليس بالتي هي أحسن.

يهمّني جدًّا أن أتطرّق قليلا إلى مسألة كان البعض قد ناقشني فيها، ممّن قرأ كتابي، وذلك بخصوص جمال عبد الناصر. صحيحٌ أنّني كشفت أوراقًا قد لا تروق لكثيرٍ ممّن أحبّ هذا القائد. لكن، صدقًا، لم يكن كشف هذه الحقائق سهلًا عليّ، فأنا كذلك ترعرعت في بيت يعشق عبد الناصر، في بيت له باع في السياسة، ولوالد كان ناشطًا سياسيًّا، حتى أنّه عندما أهديته كتابي خاطبني قائلًا: “بس متكونيش حكيت عن عبد الناصر”. “أجبت: “لقد كتبت ما أملته عليّ الحقائق”. قد تكون صورة عبد الناصر المعلّقة على الحائط في بيت جدّي حيث عشت السنوات الأولى من عمري، هي الصورة الأولى التي رأتها عيني ورسّختها ذاكرتي. ولا أنسى لحظات الأسى التي كانت تنتابني كلّما كشفت خطأ من أخطاء هذا النظام. كنت أخشى أن أقرأ ما قد يهزّ تلك الصورة المعلّقة على الحائط، وفي ذهني، فتسقط مثلما يسقط التاريخ. لكنّي أؤمن بأنّه “لا بدّ من أن نخرج من بوتقة التقديس إلى دائرة المساءلة والمحاسبة الموضوعيّة، ينبغي علينا أن نصغي لصوت الواقع بعيدًا عن الحبّ الأعمى. أن نسائِل التاريخ عنّا، عن أمسِهِ، وعن غدِنا. علينا أن نتذكّر أنّ مساءلة أخطاء الماضي تصنع منّا مستقبلًا مشرّفًا. علينا أن نعترف أنّ هناك أخطاء قام بها نظام عبد الناصر، علمًا أنّ عبد الناصر نفسه سعى لأن يكون هو نظيفًا من كلّ خطأ، لكنّ نواياه الصادقةَ لم تسعفْه في حفظ حُكمه من الخطأ، لأنّه إنسانٌ لا إلهٌ أوّلًا، وليس معصومًا عن الخطأ، ولأنّه لم يستطع فعلَ ذلك وحدَه، ثانيًا. إنّ الثورة لا تعني تغيير كرسيٍّ من َحاكمٍ إلى آخر، والثورة لا تعني تغيير شخصٍ في ظلّ حاشية من الفاسدين المستغلِّين. الثورة سيرورة وصيرورة، بالسين والصاد. الثورة فكرٌ، لكنّ الفكر يتشوّه في أحضان المنتفعين والانتهازيّين والمتزمّتين.

لقد كنت حريصة على منهجيّة موضوعيّة وفق ما يتطلّبه البحث الأكاديميّ، وحريصة على توثيق الآراء والحقائق وتسجيلها وتأريخها بمنتهى الدّقّة والمصداقيّة، ولم أتوانَ عن الإتيان بالرأي المؤيّد والرأي المعارض. وكم من كاتب تعمّدت ذكر شهادته التي يذمّ فيها عبد الناصر، ثمّ تلك التي يتراجع فيها عن ذمّه ويؤكّد فيها عن تأييده له، علمًا أنّ الكثيرين من الأدباء يبرّئون ساحته من التجاوزات التي ارتكبها نظامه، وينزعون عنه شخصيًّا صفة القمع ويلصقونها بنظامه ككلّ. لست هنا بموقفٍ دفاعيٍّ، فإنْ كنت قد أحببت عبد الناصر بما يمثلّه من مبادئ، إلّا أنّني لا أستطيع إلّا أن أمسح الغبارعن صورتِهِ، علّنا ندرك كيف نحفَظ صورَنا من رماد التاريخ، وليس من غبارِهِ فقط، فالتاريخ لا يرحمُ، والنوايا الصادقة لا تكفي لأن تصنع التاريخ المنشود أو لأنْ تنهضَ بالشعوب. فانظروا إلى الربيعِ العربيّ الذي سقط خريفًا، وهوى اصفرارًا وتهشيمًا. فالثورة لأجل الحريّة والديمقراطيّة لا تتحقّق بإعلانٍ أو بشعارٍ، بل هي صادٌ وسينٌ كما ذكرت. هي فكرٌ يسير ويتغلغل في عقولٍ واعية حتى يصير واقعًا. وما أحوجَنا اليومَ، وفي ظلّ سلطة التيّارات الدينيّة التكفيريّة إلى النقد والمساءلة والمواجهة، فالطامة الكبرى قد وقعت حين تحوّل دين السموات إلى دين الناسِ، تحوّل من الدين إلى التديّن والتعصب، إلى آلةٍ للسيطرة والتكفير، وكأنّ التراث والدين أصبحا حكرًا على فئة من الناس تحتكر لنفسها فَهْمَ الدين، فتكفّر قامعةً كلّ مخالفٍ لها أو معارض. لكنْ، ليس بالتعصّب تحيا الشعوب، وليس بالتطرّف تسود الأمم.

هذا هو كتابي، كتابٌ يضجُ بأنين أوطان، بجراح إنسان، ونزف أديان، بصرخات المثقّفين، بآهات المفكّرين، عانوا الكبت والتدجين، ولماذا؟ لأجل فكرة، لأجل كلمة. أما الحريّة فتُحتضَر في غدرِ الأزمان وتتفتّت بين فكيّ الشيطان، لكنّه ليس الشيطان الذي تحدّثت عنه الأديان، بل هو شيطان من صنع إنسان. كتابي تصوير لما يحدث الآن، وعساه لا يحدث غدًا. فها هي رائحة الموت تضجُّ في كلّ مكان في ثقافة “اللّا” والتغييب، في حضارة المنع والتحريم، في لغة الكُفر والتكفير. وها هو شيطان القتل يرقص على جثث البشر، يرقص حين رخُص الانسانُ وصار أرخصَ من حجر. فكيف يمكن للإنسان أن يمسي شبه إنسان؟ إلى متى سيرقص الشيطان على أجساد الأوطان؟ اعذروني إن خشيت ما سيأتي، وما سيكون، لكن، ربّما نصحو يومًا على أمس اشتهيناه، وربّما يكون غدنا أجمل من ماضٍ تركناه.